桜十字グループが解説する5月病・6月病ケア法と生活習慣の見直し

5月病・6月病に向けての生活改善術

新緑が美しい5月、そしてそろそろ真夏の準備をする6月。この時期、日本では多くの人々が心身の疲れを感じやすい時期でもあります。特にこの時期に多く耳にする「5月病」や「6月病」。これらの不調を軽減するためのポイントを、桜十字グループの専門家が解説します。

5月病・6月病とは

「5月病」とは、特に新生活が始まったり、長期休暇明けに精神的な疲労が蓄積し、気分が落ち込むことを指します。しかし、実は6月も同様の不調を経験する人が多いのです。職場環境や生活スタイルの変化により、心身ともに調子を崩すのです。

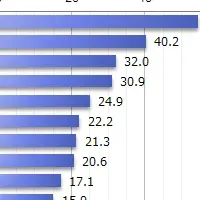

ここで注目すべきは、厚生労働省の調査によると、82.7%もの労働者が日常生活での強いストレスを感じているということ。特に仕事の量や責任感が、直接的なストレス要因として挙げられています。新生活への適応は、時として大きな負担となることに注意が必要です。

心身に現れるサイン

心や身体からのサインを、早期に見逃さないことが大切です。以下は、心や体の健康状態を示すサインです。

- - ### 精神的サイン

- 集中力の欠如

- 不安感や焦り

- 夜中に目が覚めること

- 興味を失うこと

- - ### 身体的サイン

- 食欲不振

- - ### 行動の変化

- 一人で過ごす時間が増える

これらのサインに心当たりがある場合、早めの対策が必要です。

今日から始める心身のケア法

心身を整えるために、4つの軸を中心に具体的な対策をご提案します。

1. 食事

朝食をしっかり摂ることは、脳のリフレッシュに欠かせません。特に糖質とタンパク質を含む食材を摂ることがカギです。

- - おすすめメニュー: バナナとヨーグルトの組み合わせ、またはおにぎりと味噌汁。

2. 睡眠

睡眠は心身の健康に直結します。質の高い睡眠を確保するために、以下のポイントを押さえましょう。

- - 就寝前にデジタルデトックス

- - 寝る90分前にお風呂でリラックス

- - 規則正しい睡眠リズムを意識する

3. 運動

軽い運動を日常に取り入れ、身体をリフレッシュしましょう。例えば、通勤時には階段を使う、休憩時には首を回したりストレッチをするなどが効果的です。

4. メンタルケア

自分のストレスに気づくことが重要です。スケジュールに余裕を持ち、心のリセットを図りましょう。公園を散歩したり、アロマを使ってリラックスするのも良いアイデアです。

専門家のアドバイス

「食べる薬」として腸内環境を整える甘酒などの栄養素を意識的に取り入れることで、疲労回復に役立ちます。幸せに健康的な毎日を取り戻すために、自分なりのペースで生活習慣を見直してみましょう。

まとめ

変化の多い今の時代、心身の健康に敏感でいることは非常に大切です。桜十字グループの専門家が提案する生活習慣の見直しを参考にし、自分自身を大切にしながら、より良い日々を送っていきましょう。今日からできる小さな一歩が、未来の自分に大きな影響を与えることでしょう。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。