離島やへき地の医療を変える!MUSVIとAMIの連携による新たな遠隔医療の形

医療の常識を変える!MUSVIとAMIの新たな協業

MUSVI株式会社とAMI株式会社が手を組み、遠隔医療の新たなシステムを構築しようとしている。両社は、都市部の専門医と地方の医療従事者をつなぎ、離島やへき地でも質の高い医療が受けられるモデルを目指している。

1. 背景と課題

日本では高齢化が急速に進んでおり、心疾患患者の数が増加する一方で、地方や離島では循環器専門医が不足している。このため、適切な初期診断やスクリーニングが難しくなっており、重症化のリスクが高まっていることが大きな課題だ。特に、心疾患では初期の病状が心音に現れるため、早期の聴診や問診が重要とされている。そこでMUSVIとAMIは協業を決定し、新たな医療体制を構築することになった。

2. 新しい医療の形

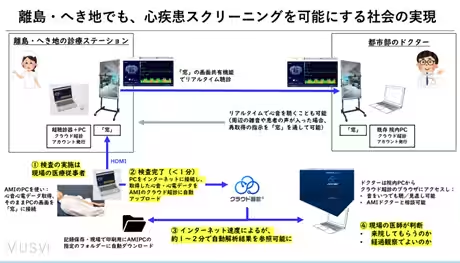

この協業の核心は、AMIが開発したAI搭載型デジタル聴診器『超聴診器』と、MUSVIのテレプレゼンスシステム「窓」を組み合わせることだ。このシステムにより、専門医が不在の地域でも、都市部の医師がリアルタイムで聴診を行い、心疾患リスクを判定できる新しい仕組みを提供する。

2.1. 遠隔診療の実現

現場の医療従事者は『超聴診器』を使用し、心音や心電データを取得。これを「窓」を通じて都市部の医師と共有することで、対面と変わらぬコミュニケーションが実現する。得られたデータはクラウドにアップロードされ、AIによって迅速に解析されるため、医師は必要な診療方針を短時間で判断できる。

3. 期待される効果

この新しいプラットフォームによって、医療専門家が不在の地域においても専門医水準の診断が可能となり、初期診断やスクリーニングが迅速化される。また、患者の長距離移動を軽減し、医療格差の解消にもつながるだろう。

さらに、今回の協業は離島やへき地だけでなく、介護施設や在宅医療など他の現場にも対応できるように展開を進める計画も発表されている。これにより、地域包括ケアの推進と医療コストの削減が期待される。

4. 今後の展望

AMI株式会社の代表取締役CEO小川晋平氏は、「心疾患の早期発見や地域医療格差の解消に向けた大きな一歩」とコメント。この協業を機に、N型オンライン診療の普及が進むことが期待される。また、国際展開にも意欲的で、世界中の医療アクセス格差解消に貢献したいと述べている。

MUSVI株式会社の代表取締役阪井祐介氏も、「離れていてもリアルに対話できるシステムを提供することで、中山間地域の医療課題を解決していく」と意気込んでいる。テクノロジーの進化が医療の現場に新しい風をもたらすことになりそうだ。

5. まとめ

MUSVIとAMIの協業によって、地方に住む多くの人が質の高い医療を受けられる未来が近づいている。AI技術と遠隔医療の活用が、どのように医療の現場を変えていくのか、今後の展開から目が離せない。新たな医療の形が実現する日を楽しみにしたい。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。