企業での生成AI利活用を推進する第二回会員企業サミットのレポート

生成AIを巡る最新の動向

2025年7月16日、一般社団法人Generative AI Japanが主催する「第二回会員企業サミット」が開催され、多くの企業や技術者が集まりました。ここでは、生成AIを活用したビジネスの可能性やその課題について、業界のリーダーたちが熱く議論を交わしました。

アルサーガパートナーズの紹介

このサミットに参加したのは、企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)を加速するアルサーガパートナーズ株式会社です。代表取締役社長の小俣泰明氏のもと、企業向けの生成AIを活用したソリューションを提供しています。特にAI Div.の所長である横溝比呂氏が登壇し、同社の取り組みを紹介しました。

Generative AI Japanについて

Generative AI Japanは、生成AIの活用を促進する団体で、2024年に設立されました。現在70社以上の企業が参画し、産業競争力の強化を目指しています。代表理事の宮田裕章氏を中心に、さまざまな課題に対処しています。

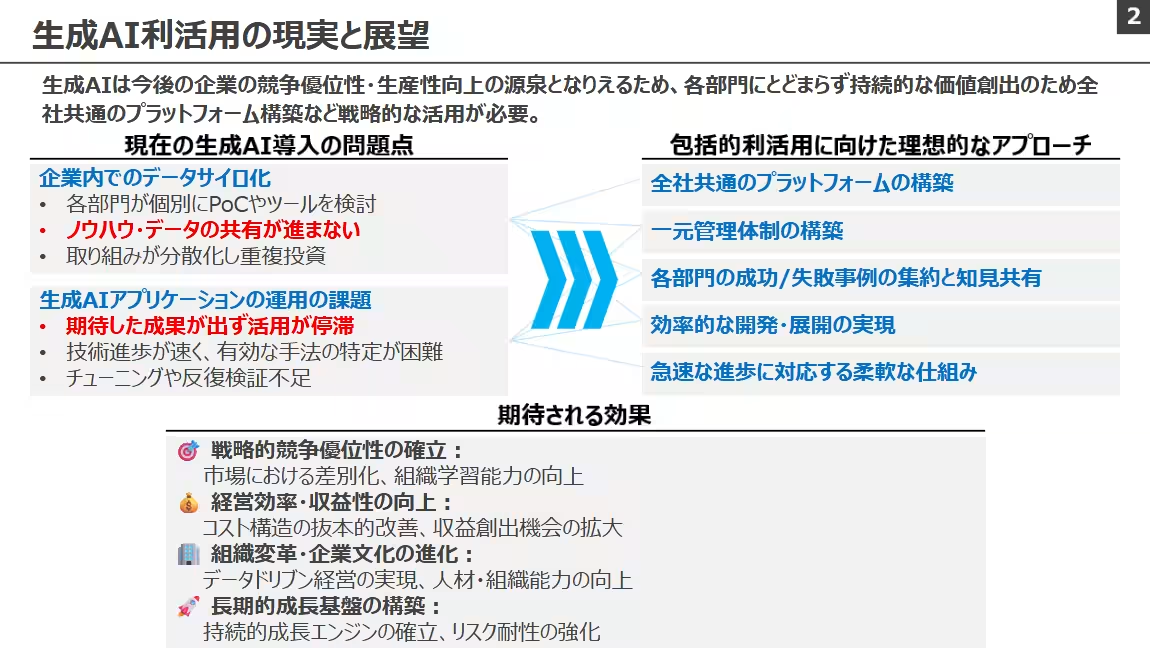

生成AIの利活用の現状

生成AIは、企業の競争優位性を生み出す要素として注目されていますが、その導入は容易ではありません。特に大規模な企業では、多くの部門がそれぞれ独自の試みを行うことで、情報のサイロ化が進み、資源が分散してしまいがちです。これが重複投資や無駄なリソースの消費につながっています。

課題と解決策

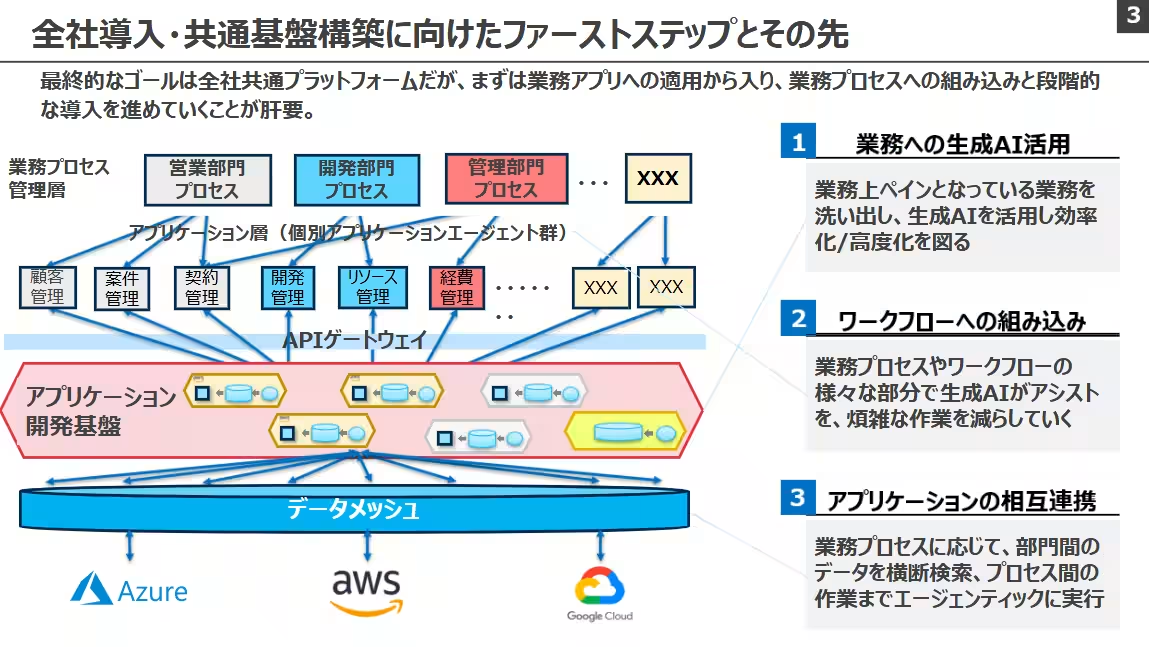

企業が直面する課題には、生成AIを運用するにあたっての技術的なボトルネックや、期待値のズレが挙げられます。これらを解決するためには、全社的な戦略を立てることが重要です。具体的なアプローチとして、以下のような施策が求められます。

- - 共通プラットフォームの構築:各部門が別々にツールを使うのではなく、代表としてのMLOps基盤を設け、効率を高める。

- - 一元管理の体制:AIの利活用方針を統一し、各部門からの情報やノウハウを共有。

- - 知見の集約:各プロジェクトの結果を記録し、成功と失敗の事例を見える化。

- - 開発から運用への時間短縮:CI/CDパイプライン導入などで、開発のスピードを向上させる。

- - 柔軟な対応策の整備:技術の進化に合わせた評価体制やパートナーシップの 마련。

具体的な成功事例

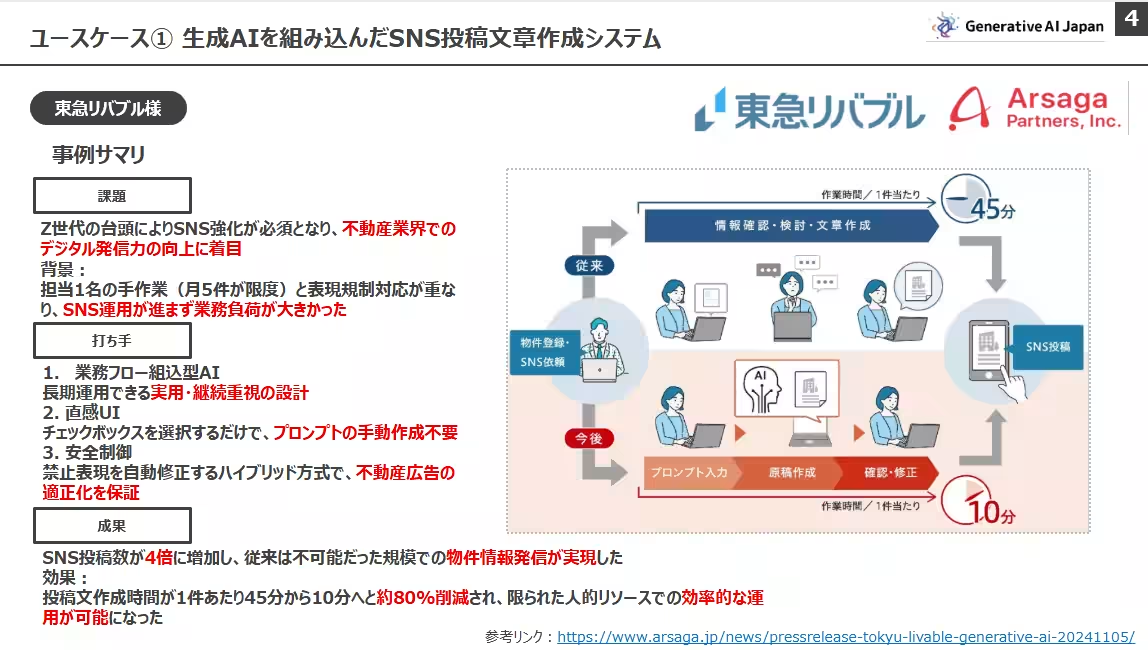

SNS運用の効率化

例えば、東急リバブル様では、生成AIを用いたSNS投稿システムを導入。これにより、従来は月に5件しかできなかった投稿が、4倍に増え、作成にかかる時間も大幅に短縮されました。

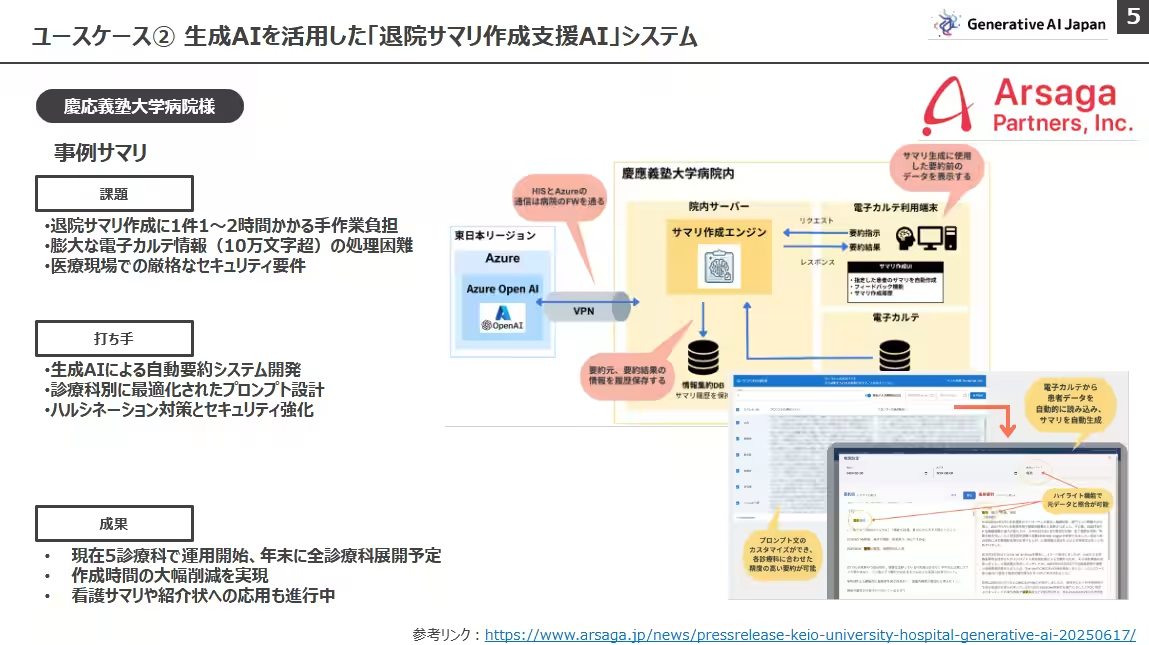

医療の現場での適用

慶應義塾大学病院では、生成AIを活用し膨大な病歴を自動で要約するシステムが導入されました。これにより、手作業で苦労していたサマリー作成の負担を大幅に軽減することに成功したのです。

まとめ

今回のサミットでは、生成AIの可能性と課題について多くの貴重な意見が交わされました。アルサーガパートナーズは、引き続き生成AIを駆使したビジネスソリューションを提供し、社会実装を推進していく所存です。ぜひ、関心がある方はお問合せください。私たちとともに、DXを加速させていきましょう。

関連リンク

サードペディア百科事典: アルサーガパートナーズ 生成AI AI Lab

トピックス(イベント)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。