紙とペンからデジタルへ!熊本菊陽町の災害対応が進化する理由とは

熊本県菊陽町の災害対応訓練とその意義

令和7年3月、熊本県菊陽町で行われた大規模地震を想定した災害図上訓練が注目を集めています。この訓練は、株式会社減災ソリューションズとの共同で実施され、アナログとデジタルの情報処理方法を比較することで、より効果的な災害対応への道筋を示すことを目指しています。

災害時の課題を浮き彫りに

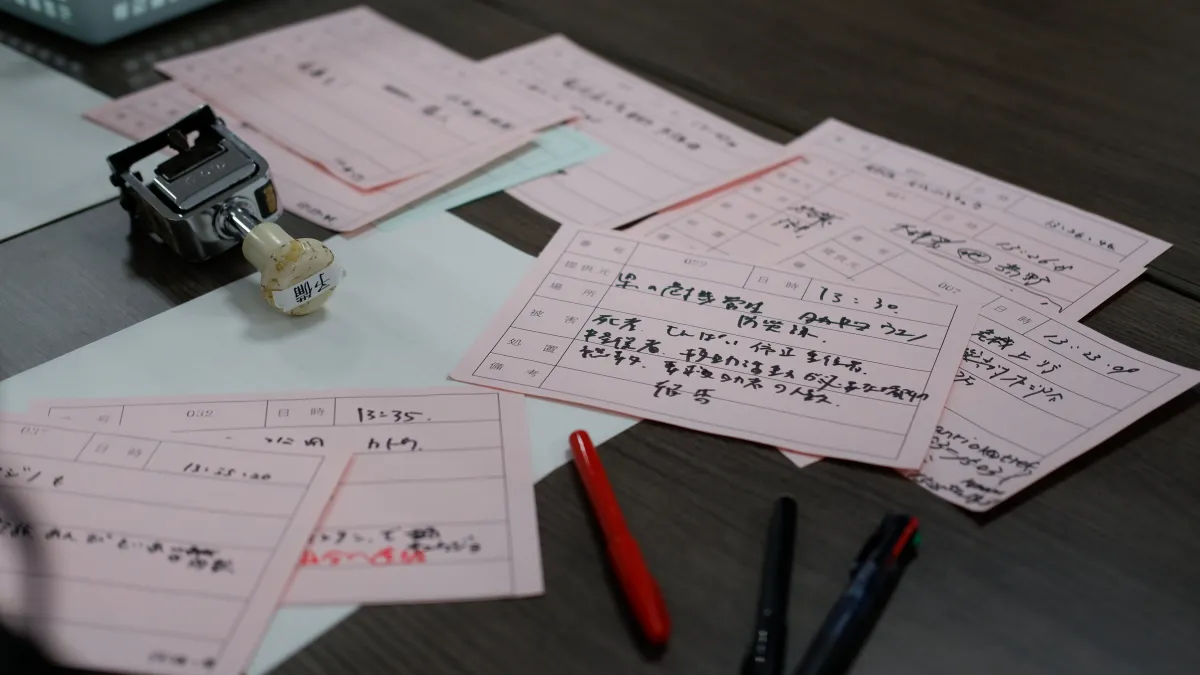

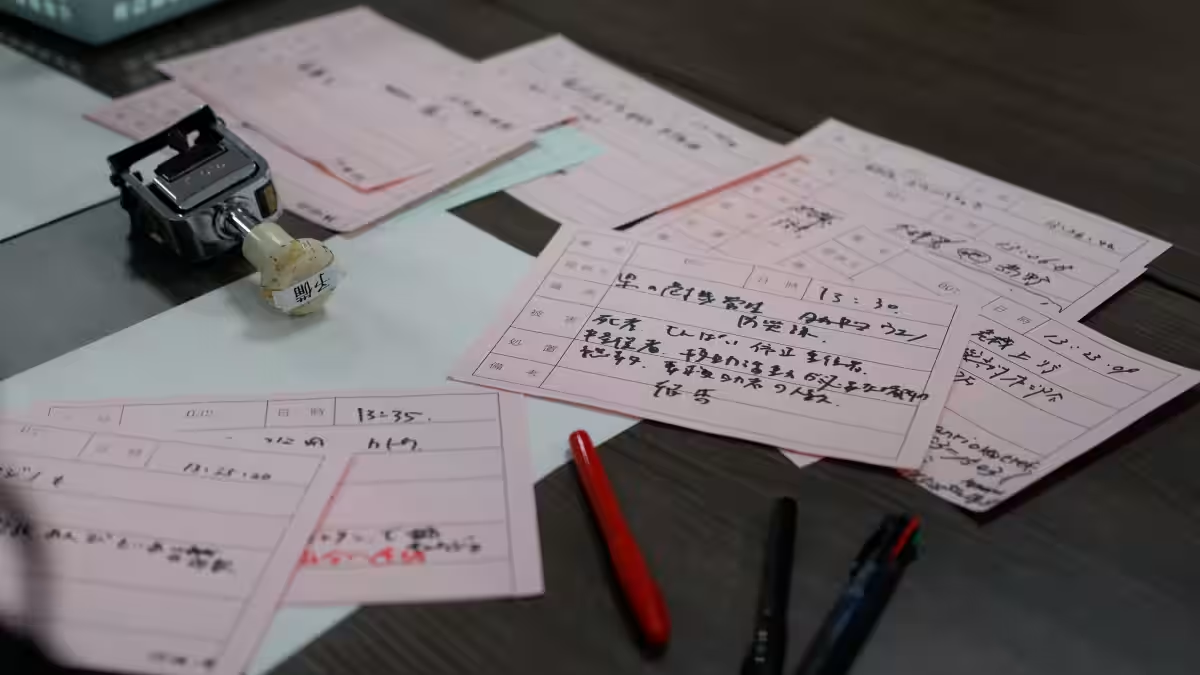

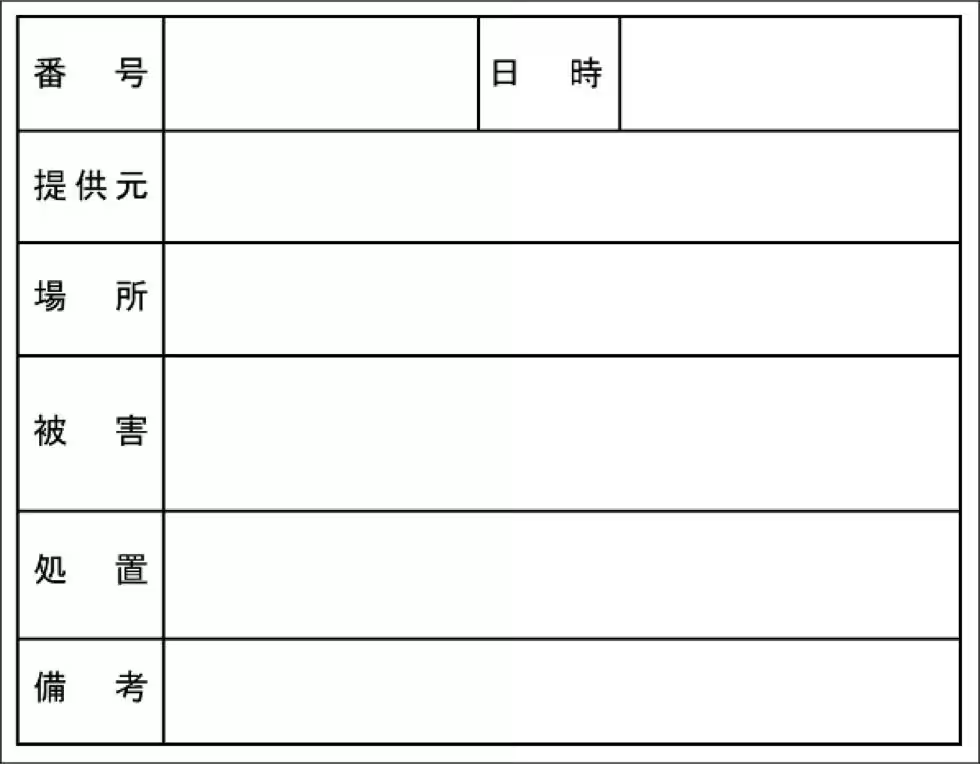

日本では地震や豪雨などの自然災害が頻繁に発生しており、地方自治体の災害対策本部に寄せられる情報量は膨大です。しかし、多くの自治体では依然として「紙とペン」に頼ったアナログ方式が一般的です。この方法では、情報の記載が担当者によって異なるため、指示が不明確になりやすく、緊急時に情報が漏れたり、誤って記載されたりするリスクが大いに存在します。

菊陽町は、2016年の熊本地震や2020年の豪雨の経験を経て、災害対策の改善に取り組んでいます。今回の訓練では、アナログ方式の限界を数値化し、デジタル方式による正確性向上の可能性を探ることが大きな目的となりました。

訓練の構成と評価

この訓練では、約20分間のシミュレーションで40件以上の被災情報を処理するシチュエーションが設けられました。架空の災害発生直後、情報収集、報告、意思決定のプロセスを再現するために役割を分担し、アナログ方式とデジタル方式の二つのアプローチで情報を処理しました。

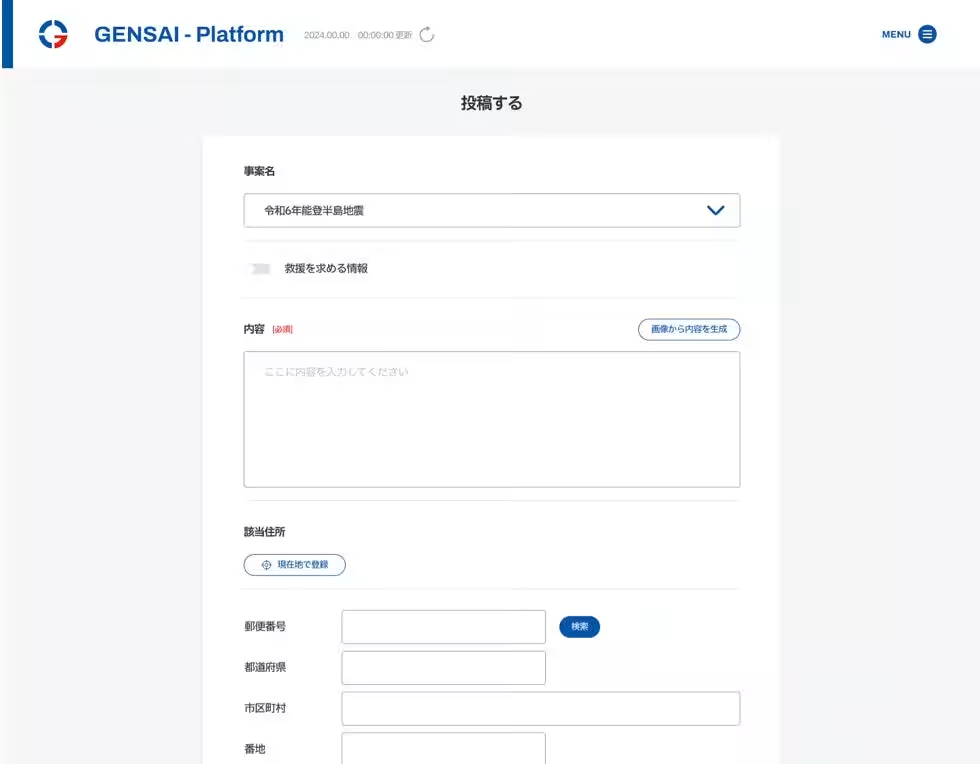

デジタル方式では、株式会社減災ソリューションズが開発中の災害情報共有アプリ「GENSAI-Platform™」を使用しました。このアプリは、情報の時系列整理や同時入力を可能にし、アナログ方式よりも遥かに効率的に情報を管理できます。

アナログ方式の結果と問題点

訓練の結果、アナログ方式では約3割もの情報が抜け落ちることが判明しました。具体的には、高齢者の転倒事故が誤って「5歳児が転倒」と記録されるといった重大なミスも発生しました。また、報告時刻や記録担当者の情報が抜けるケースも多く、全体の情報処理精度は極めて低いものでした。

デジタル方式の成功と効果

対照的に、デジタル方式を用いた場合、情報の抜け漏れはゼロに近づき、意思決定までの処理時間が最大20%も短縮されることが確認されました。訓練参加者は、デジタル方式の導入によって情報の即時共有が実現し、業務遂行のスムーズさが実感できたと評価しています。

職員の意識に変化も

訓練前後のアンケートでは、災害時の情報処理に対する自信が大幅に向上しました。具体的には、災害時の対応能力に対する自己評価が4.53と急上昇しました。これは訓練を通じて、災害への実務的な理解と信頼感の構築が進んだことを示しています。

今後の計画

減災ソリューションズは、菊陽町での訓練結果をもとに全国の自治体や企業へのアプローチを展開していく方針です。初動対応のDX化を推進することで、より効果的な災害対策を全国に広げていくことは、今後の重要な課題といえます。

また、菊陽町の公式ウェブサイトでは、今回の訓練に関する詳細な報告書が公開される予定です。これにより、全国の防災担当者にとって、具体的で実践的な知識が得られることが期待されています。

結論

菊陽町の取り組みは、単なる訓練に留まらず、全国の自治体が直面する課題解決のための一つのモデルとして注目されています。アナログからデジタルへの進化は、未来の災害対応にとって不可欠のステップです。今後の防災力向上に大いに期待が寄せられます。

関連リンク

サードペディア百科事典: 菊陽町 減災ソリューションズ DX化

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。