WAVE1、マンション防災教育プログラムが実施!熊本地震の教訓を生かす新たな取り組み

WAVE1、マンション防災教育プログラムを開始

最近、株式会社WAVE1が新しいマンション防災教育コンテンツ『The マンションレジリエンス』を策定し、東京大学生産技術研究所附属災害対策トレーニングセンターにてモニター訓練が行われました。このプログラムは、特に熊本地震で得た教訓をもとに、住民が自ら及び相互に危機に対応できる力を育成することを目的としています。

プログラムの背景と目的

WAVE1は、建物の防災力診断を事業の中心に据えており、具体的にはマンションの構造・共用部分の安全性を評価し、それをもとに住民と管理組合がリスクを認識し、適切な改善策を講じられるよう支援しています。特に、2016年の熊本地震の際には、多くのマンションが被災し、住民の生活に深刻な影響を及ぼしました。そこで得た教訓を踏まえた新たな教育プログラムの必要性が強まりました。

『The マンションレジリエンス』は、住民同士の協力を促し、行政への迅速な対応を可能にするための具体的な行動計画を策定することを目的としています。これは、ルール策定や備蓄計画、住民間コミュニケーションの強化、また初動行動や復旧に至るまでをカバーします。

モニター訓練の実施結果

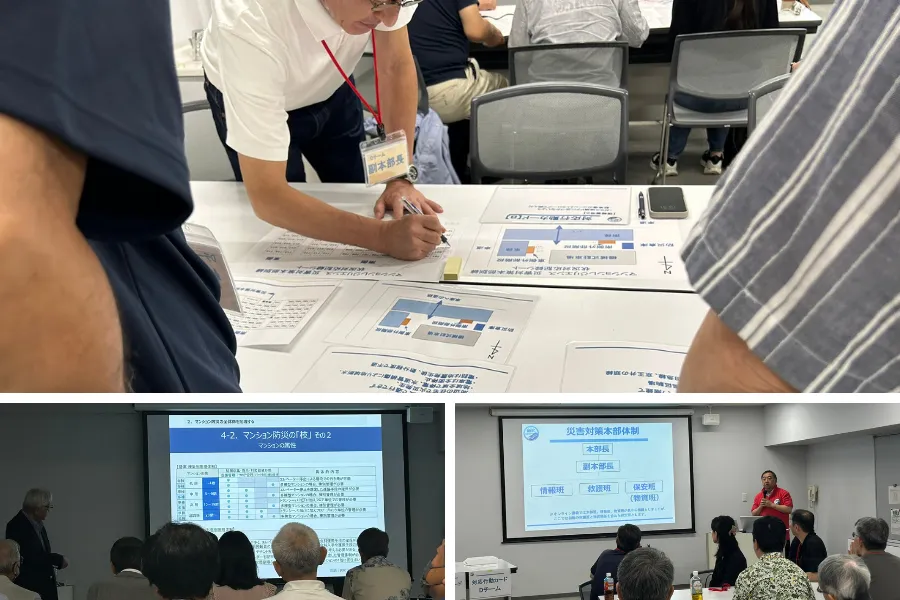

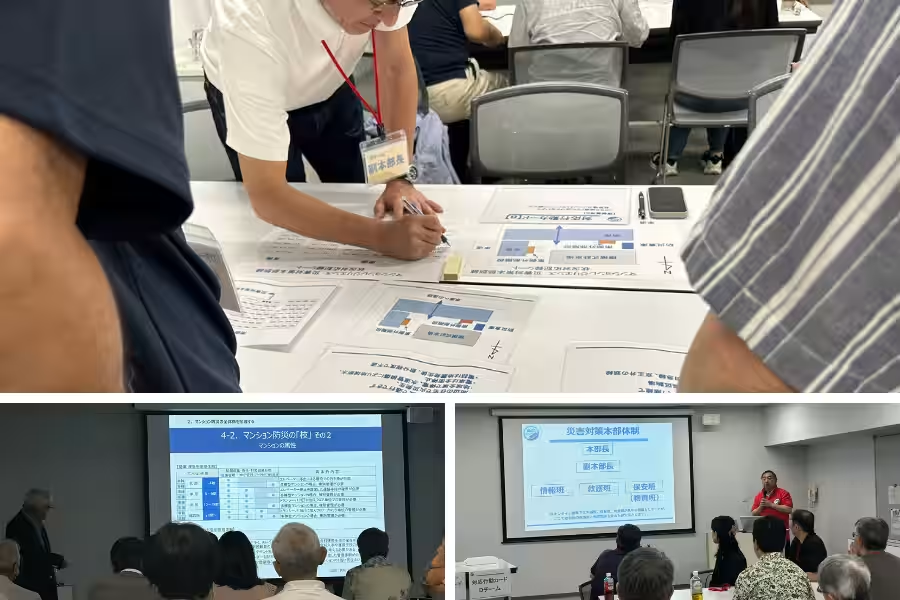

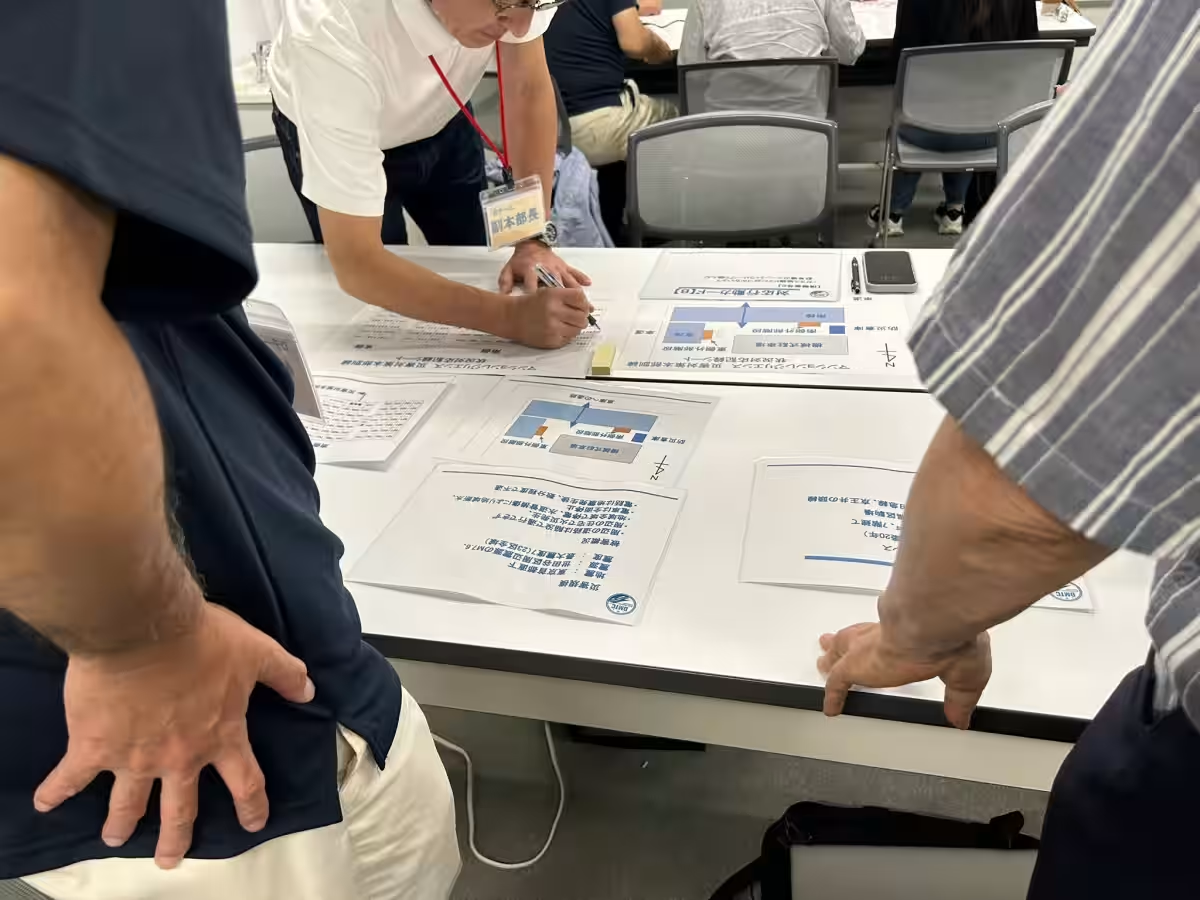

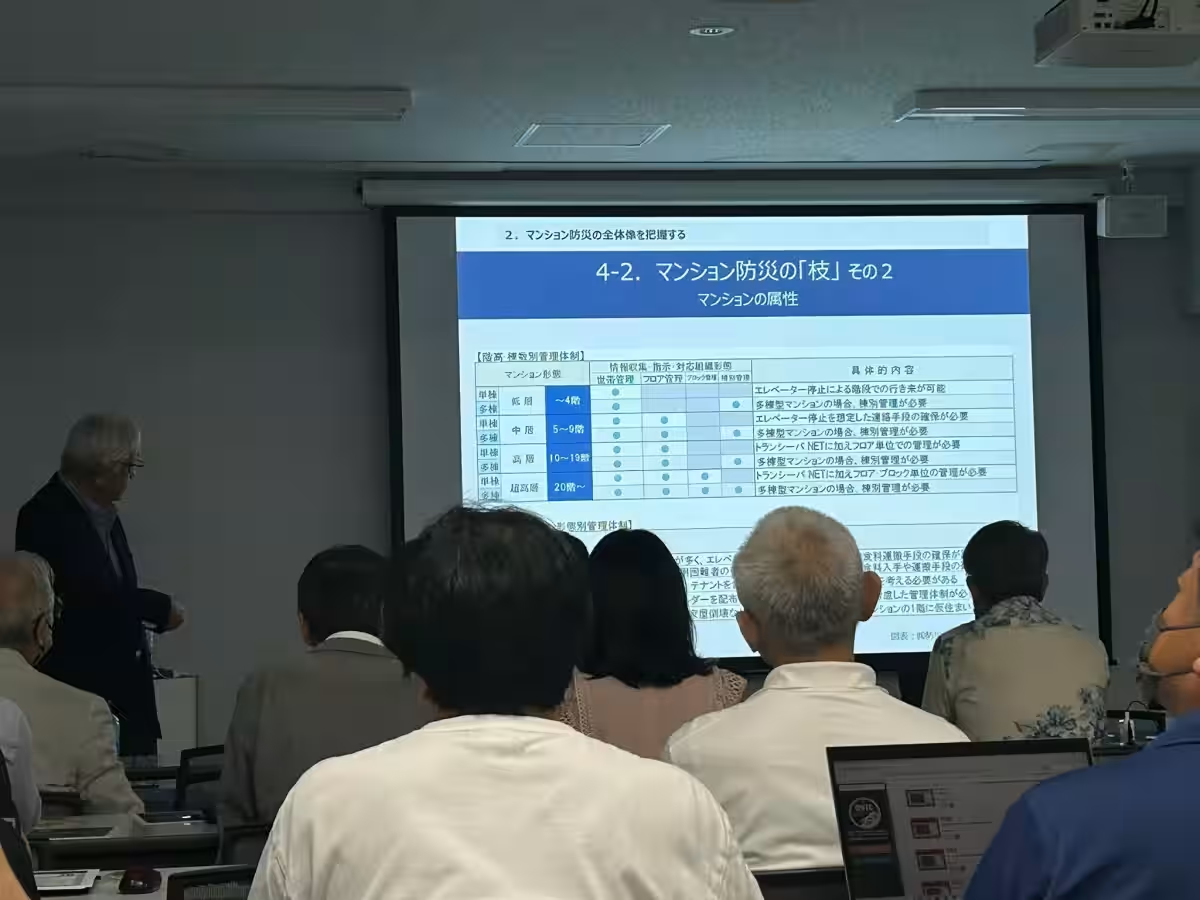

2025年9月20日には、マンション管理組合の役員や住民代表など約20名が参加し、プログラムの実用性を評価するためのモニター訓練が行われました。この訓練では、講義の他にワークショップ形式で防災アクションプランの作成と発表が行われました。

主な成果とフィードバック

- - 共用部分の課題を具体化:訓練では、マンション特有の共用設備や構造に関する具体的な備蓄や生活継続の課題が明らかになりました。

- - 共助体制の重要性の認識:住民間での協力体制の重要性が再確認されました。訓練を通じて、地域社会全体での連携が進むことが期待されます。

- - マニュアル整備の必要性:実践可能な防災マニュアルや住民ルールの整備の必要性が多くの参加者から指摘されました。

熊本地震からの教訓を生かす

熊本地震では、多くの分譲マンションが被災し、その影響は深刻でした。566棟の分譲マンションのうち、527棟が何らかの被害を受け、「中破」と評価されたマンションも存在しました。旧耐震基準のマンションでは大破も発生し、新耐震基準のものでも中破が報告されています。このような経過から、共用設備の故障や生活継続に関する問題が浮き彫りとなりました。

在宅避難の必要性

マンションの建物が大きな損傷を受けていない場合でも、多くの住民が揺れや共用部の問題から避難を余儀なくされるケースが見られました。特に在宅避難が十分に行われなかったことが多くの教訓として挙げられています。

地域と行政における連携の必要性

熊本地震では、住民の意思決定や合意形成の難しさも問題となり、復旧が遅れた報道もありました。特に行政との連携が不足し、管理組合単位での罹災証明申請の遅延が影響を及ぼしました。これらの教訓を踏まえ、WAVE1は『The マンションレジリエンス』を通じて、在宅避難を可能にするための設備や備蓄、就業再開への出発点を踏まえた対策を模索しています。

今後の展望と期待

WAVE1は今回のモニター訓練で得られたフィードバックをもとに、プログラムの内容をさらに実践に即した形へと進化させることを目指しています。住民一人ひとりが防災意識を持つことで、地域社会全体の安全性が高まり、避難所運営や復旧支援といった行政が直面する課題の解決にも寄与することが期待されます。今回の取り組みは、マンション防災と地域の安心を一体化させる新たなモデルとなるでしょう。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。