子どもと未来を守るための飲食店支援の実態を探る

子どもと未来を守るための飲食店支援の実態を探る

近年、経済的な理由から十分な食事を摂ることができず、困難な状況にある子どもたちが増えています。この問題に対し、飲食店経営者の約9割が深刻な課題だと認識しており、実際に支援に取り組む意向を示しています。これは、MinaPay株式会社が実施した「飲食店の『子ども向け食事支援』」に関する調査によるもので、全国の飲食店経営者を対象にしたものです。

調査概要

調査は2025年9月3日から9月5日の間に行われ、1,009名の飲食店経営者・店長が参加しました。結果的に、非常に多くの経営者が子どもたちの食生活の困難に対して高い問題意識を持っていることが明らかになりました。

認識される問題

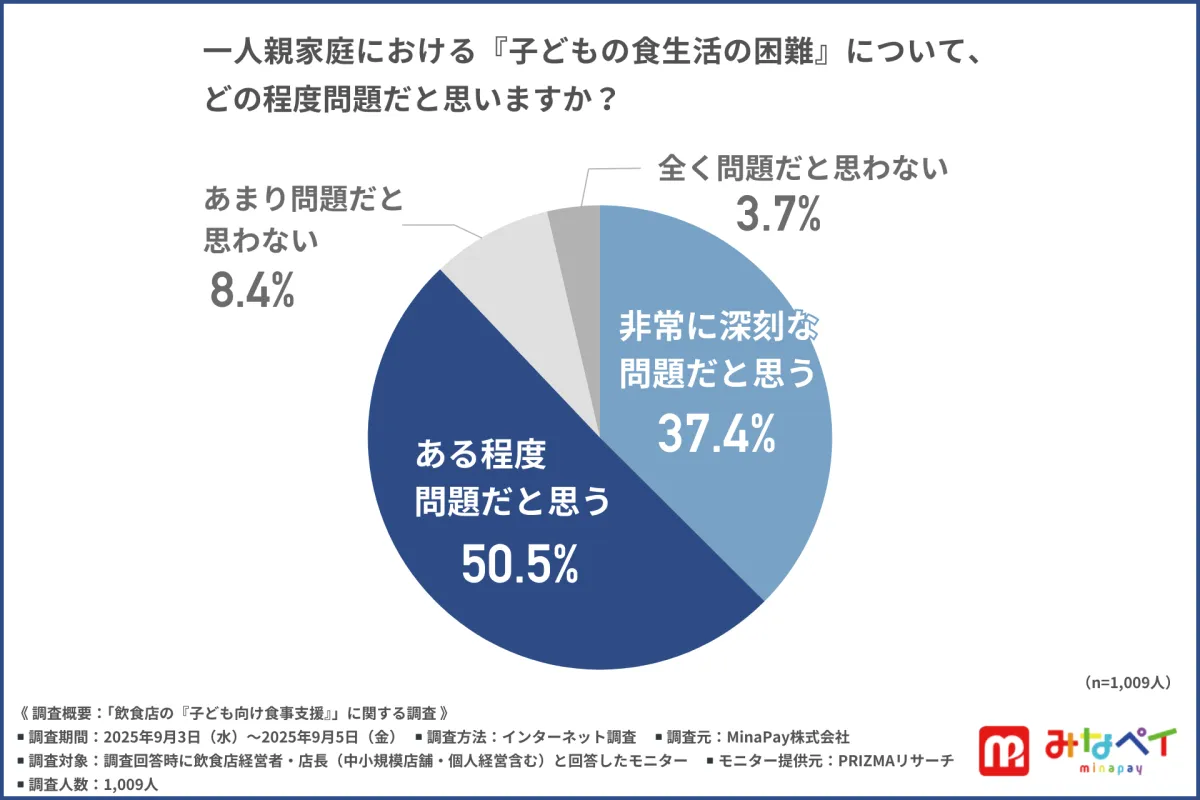

「一人親家庭の子どもの食生活の困難」について尋ねたところ、37.4%が「非常に深刻な問題」、50.5%が「ある程度問題」と回答し、合わせて約90%がこの問題を重要視していることが分かりました。また、これに対する懸念の声として、栄養不足による成長への影響や、経済的な格差を指摘する意見が目立ちました。

支援に向けた取り組み

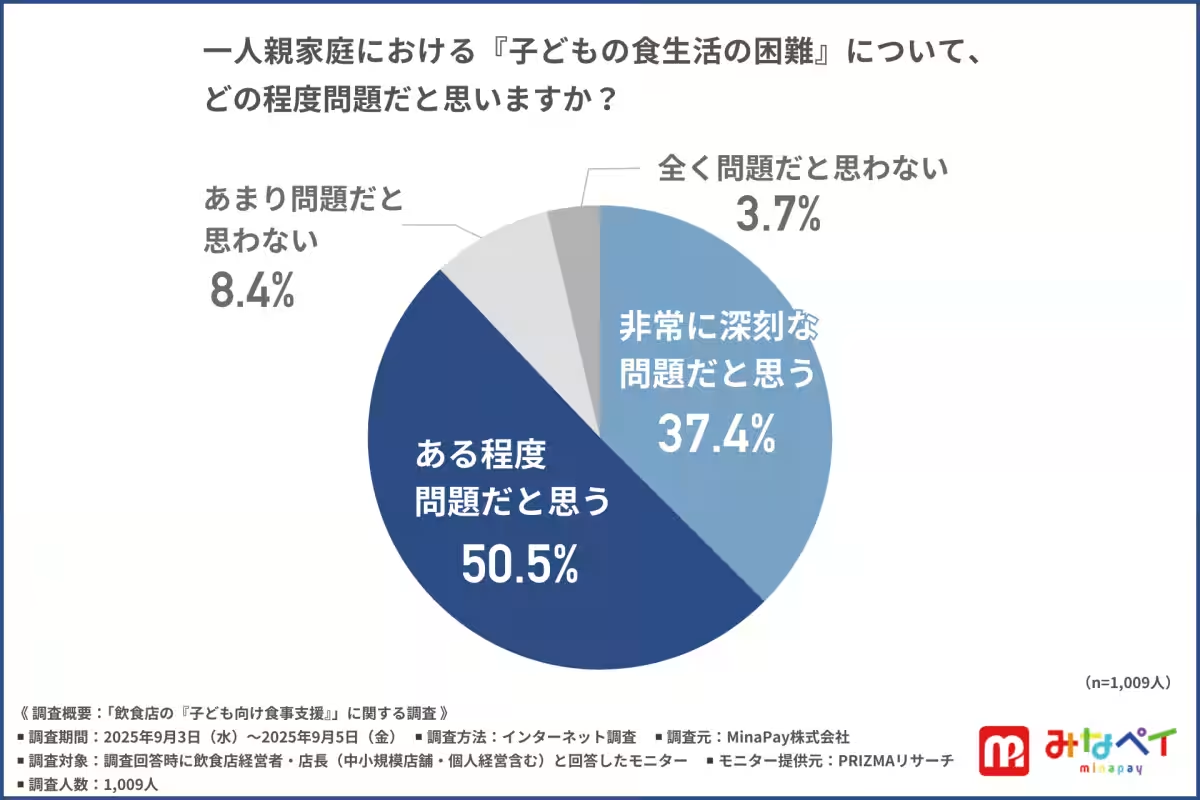

調査結果から、子ども向けの食事支援に取り組むことへの賛同も非常に高いことが確認されました。約9割が飲食店の取り組みを「良い」と評価し、これが社会的に支持されていることが分かります。

さらに、自店舗で食事支援に取り組む意向を持つ経営者は、すでに取り組んでいる場合を含めて、約80%に達しました。これは、地域の子どもたちを食生活の面からサポートしたいと考える声が多いことを示しています。

具体的な支援内容

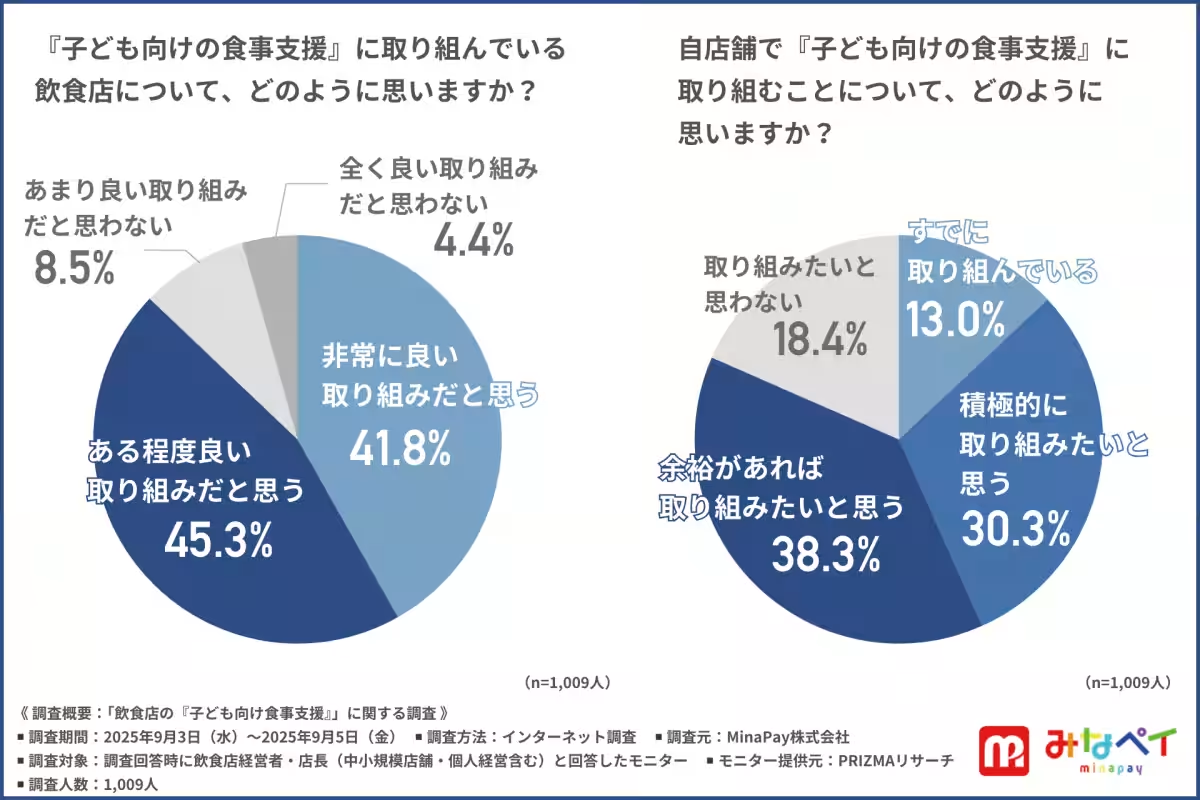

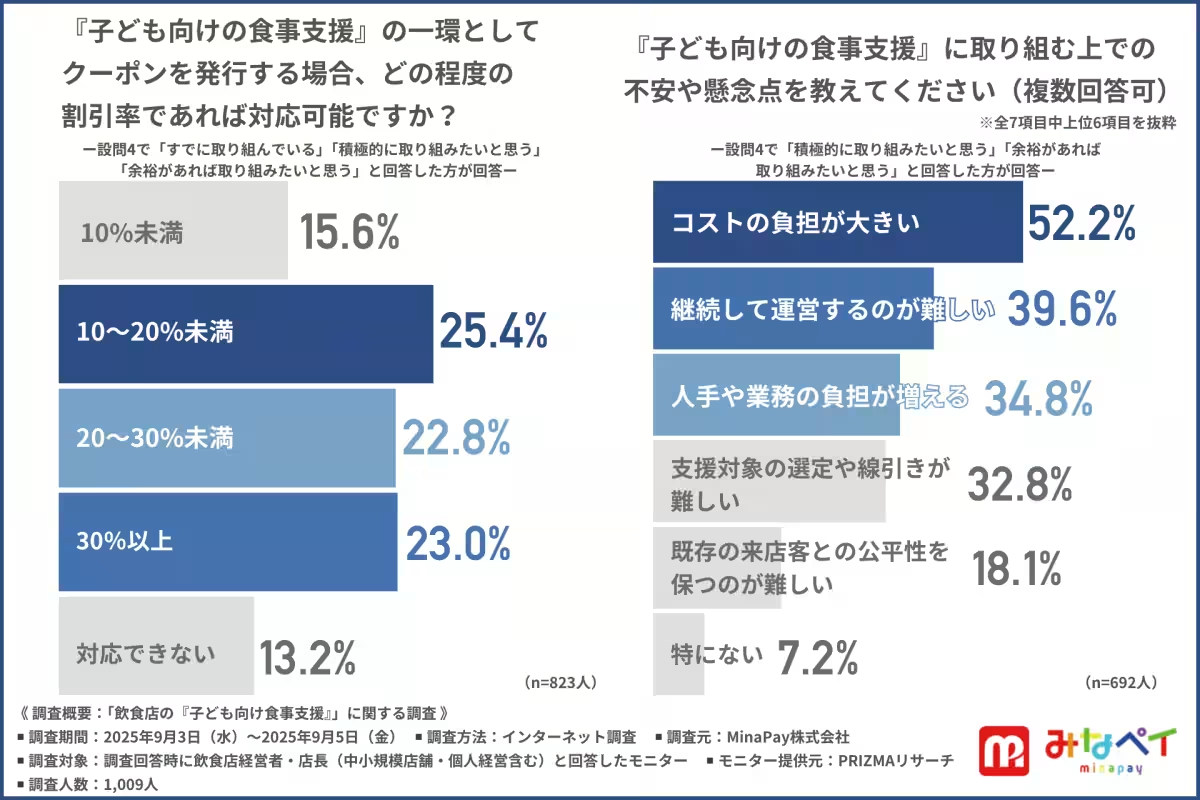

多くの飲食店が検討している支援の形としては、無料あるいは割引での食事提供、持ち帰り用の食材提供、そして専用のクーポンやポイントを配布することが挙げられています。これらは、比較的手間が少なく、利用者にとっても分かりやすい支援方法となっています。

譲れない課題

しかし、このような取り組みには現実的な課題が伴います。「コストの負担」、「継続の難しさ」、「人手不足」が多くの飲食店経営者にとっての懸念事項として挙げられています。特にコストに関しては、支援の実施には金銭的リソースが必要であり、飲食業全体の状況が影響することも考慮する必要があります。

また、支援スタイルの選定において大切なのは、実施可能な範囲内での割引率であり、多くの店舗が現実的な範囲での提供を目指していることがわかりました。オーナーたちは、無駄のない形での支援の継続に苦慮しているのです。

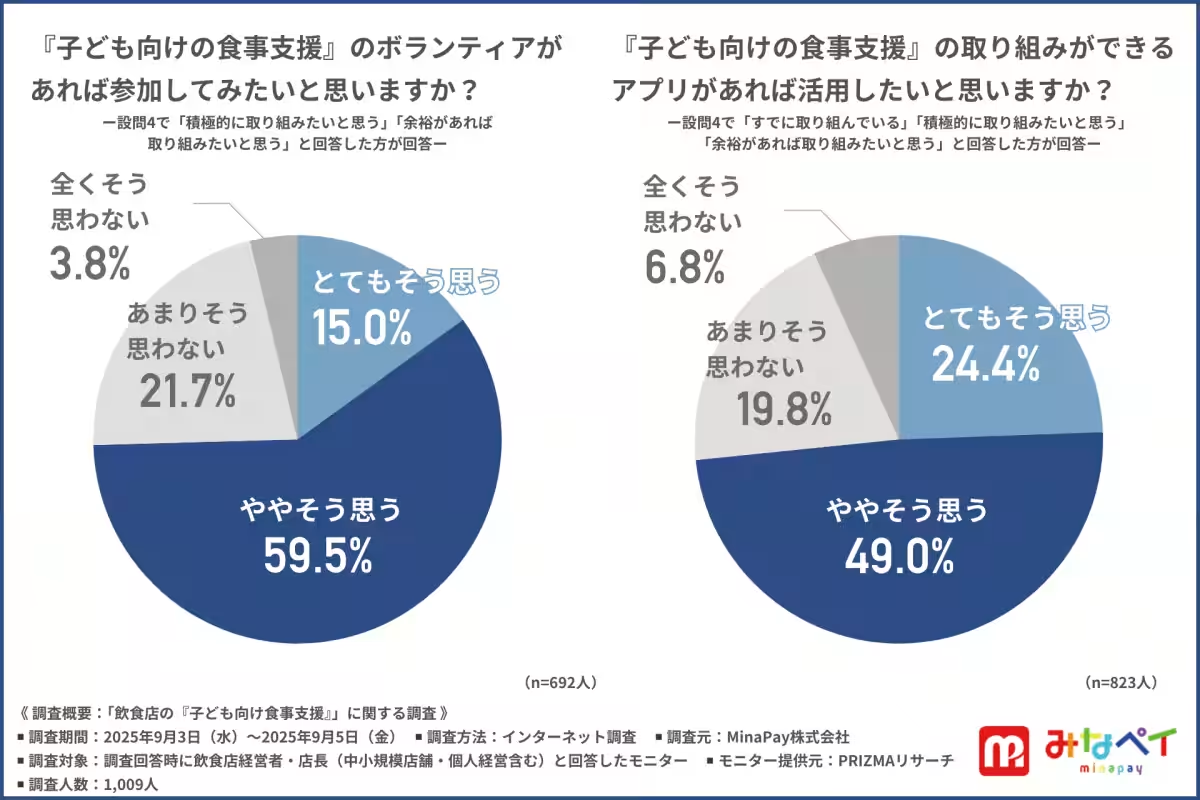

ボランティア活動とデジタル支援

調査に参加した多くの経営者は、支援活動のボランティア参加やデジタルツールの活用に前向きで、全体の約70%がこうした活動に興味を示しています。特にアプリを用いた支援の可能性は高く、多くの店舗でデジタルのシステムを利用することで、支援をより効果的に広げることが期待されています。

結論:持続可能な支援のために

飲食店の支援意欲は非常に高まっており、地域の子どもたちを支えるために、「子ども向けの食事支援」を実施したいという気持ちがあふれています。しかし、実際には経営資源の制約や社会的な支援の必要性があるため、持続可能な取り組みとして確立するための仕組みを整えることが肝要です。

この調査の結果は、日本の未来を担う子どもたちのために、飲食店が大きな役割を果たす可能性を示唆しており、地域社会全体で協力し合うことが求められています。今後も、飲食店の支援活動が広がり、子どもたちの食生活が豊かになることを願ってやみません。

トピックス(グルメ)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。